令和二年「新春の集い」開催

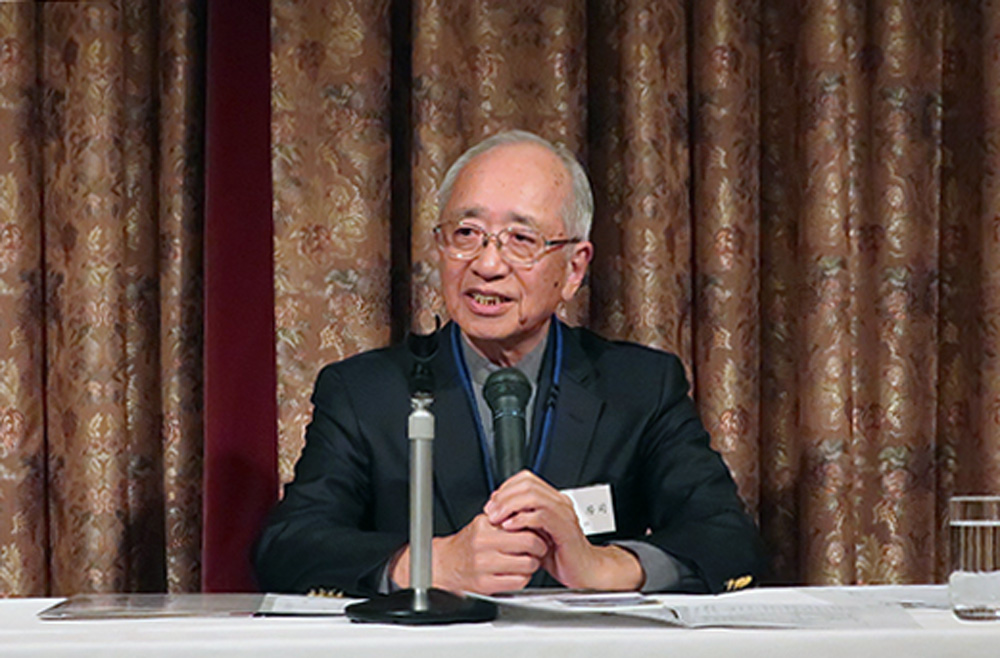

2月2日、ザ・クレストホテル柏にて「新春の集い」が開かれた。参加者は、77名。田中博昭会長の新年の挨拶に続き、まず新春講演「柏近辺を詠んだ俳人たち」が、宇佐見房司さんにより行われた。湯本治文名誉顧問の発声で乾杯を行ったのち、テーブル毎に食事と歓談の楽しいひと時を過ごした。

今年の米寿のお祝いは、3人の先輩がたに。劔持廣隆さん、小川高昭さん、村松敏子さんに恒例のお米券が贈呈された。「集い」の初参加者は4名。それぞれが自己紹介を行った。すべてが会員提供による、魅力ある景品の獲得を目指して、テーブル対抗のクイズ合戦は、いつも通りに盛り上がった。「日本で最初に自動販売機で売られたものは?」お分かりですか?答えは、チリ紙とハンカチ!最後に校歌を熱唱。高揚した気分のまま、希望者はホテル・カフェでのおしゃべりに参加して、別れを惜しんだ。

講演「柏近隣を詠んだ俳人たち」

江戸中期から明治期にかけての柏といえば、水戸街道沿いの寒村。旅人は通り過ぎるだけで、我孫子や小金などのように宿場町とはならなかった。俳聖、松尾芭蕉は、柏近辺を通ったのか、通らなかったのか。また、芭蕉が柏近辺に残したものはなにか。芭蕉は、「奥の細道」の旅に出る前に弟子を同行、鹿島詣の旅に出ているが、木下街道を辿る道中、俳句は残していない。しかし、今日、柏市内には俳句愛好者により建立された句碑が多数、見られる。なかでも保存状態が良いのが、北小金の本土寺の句碑。「御命講や油のやうな酒五升」の句が刻まれている。最近、私が発見した句碑は、深町病院の裏に平成元年、芭蕉没後300年を記念して愛好者により建てられたもので、「風流のはじめや奥の田植えうた」とある。

信州生まれの一茶は、壮年期の15年間、江戸とその周辺で過ごした。食い詰めると旅に出て、友人・知人宅に滞在し、食いつないだ。流山の秋元双樹宅には51回、136泊もしている。その途上、柏近辺を通り、句を詠んだ。「大根ひき大根で道を教えけり」。これが牛蒡だと句にならぬ。「しぐるるや煙草法度の小金原」も柏近辺で詠まれた。一茶の句は、子供にも分かる句という評価が一般的だが、最近、新しい評価もなされている。生身の自分が自分の心で感じたことを平明に率直に表現する、一茶こそ近代俳句の「祖」ではないかと。

近代の俳人たちでは、高浜虚子が「舟漕いで買い足しに行く月の酒」と手賀沼を詠み、加藤楸邨が「行きゆきて深雪の利根の船に逢ふ」と昭和の始めの柏の風景を詠んでいる。小川芋銭にも「初日の出松と沼と俺ばかり」のユーモラスな句がある。

さて、明日は節分。明後日は立春。これらは俳句に良い季語なので、皆さんも1句、詠んでみられてはいかがでしょうか?

柏稲門会は170名の会員を擁して活動を行っており、その目的は「①会員相互の親睦を図り、②地域社会、③早稲田大学の発展に寄与すること」と会則にある。現在、この目的の①と③は、かなり実現できているように思う。が、②に関しては、いささか心もとない。

以前、ボニー・ジャックスのコンサートや、渡辺康行氏の講演に際し、市民の方々にも参加していただき、大変歓迎されたと聞く。しかし、その後、こうした活動はない。一方、近隣稲門会の中には、東日本大震災地訪問をはじめ種々の地域活動を続けておられるケースが見受けられる。

特段、大げさに行う必要はない。多彩で経験豊富な会員の皆さんの能力や特質を地域の持つ諸問題解決に少しでも役立てられたら、会員の士気、会の知名度を高めることができ、若い同窓生の入会にもつながっていくと思う。

例えば、地域の持つ経済・環境・歴史などに関する諸テーマについて、関心のある有志が集まり勉強会を持ち、その成果を会のHPや会報で紹介していくといったことから始めるのも一案かと。小さな一歩が大切。こうしたことこそ、大隈重信侯の「人を愛し、慈善を施す」精神に沿えるところかもしれない。幸い、「エール」で古関祐而氏の「紺碧の空」が紹介された折でもあり、良いタイミングではなかろうか。

(後期高齢者一年生)

特集:新型コロナウィルス禍

くわばら くわばら

井内 康文(昭40・政経)

コロナ禍の用語は片仮名が多い。例えば「クラスター」。「感染者集団」と訳され、小規模の感染集団を指す。大規模は「メガクラスター」となる。10月1日現在、柏市では柏たなか病院で33人、タイレストラン純で18人、県立柏中央高校で16人の「クラスター」が発生している。では何人から「メガ」なのか、よく分からない。

もう一つ、「フレイル」というのがある。コロナ感染を恐れて高齢者が自宅に閉じこもりがちになり、稲門会の行事など社会参加や運動の機会が減る。そして心身の調子が崩れて健康な人が、要介護に近づく状態をいう。65歳以上では一割が該当、75歳以上が特に危ない、という。

日本語でも難解だ。例えば「濃厚接触者」。厚労省は感染拡大以来「2m以内を目安に会話などをしていた人」と定義してきた。ところが4月に「1m以内を目安に15分以上接触した人」に変更した。しかしマスクの着用や手の消毒などの対策を取っていたら原則、「濃厚接触者」にならないという。

「三密」排除を過剰に強制する「自粛警察」や「同調圧力」は「コロナハラスメント(コロハラ)」だ。「安全」「安心」そして「安康」な「三安」社会への復帰が待ち遠しい。

巣籠りの日々

前川 晃子(昭38・文学)

3月から7月までの5か月間、おとなしく巣籠りを。が、認知機能、身体機能の衰えが心配な年齢ゆえ、じーっとステイホームだけしているわけにはまいりません。適度に外出、適度に友人、娘たち家族とも対面するよう心掛けました。休校中の中学生の孫たちにはスカイプで夫が数学を、私は百人一首を教えました。活動しているクラブのZOOM会合にも参加するなど、新しい技術にも挑戦させられて(涙)。

図書館の閉館は痛手で、その代わりにYouTubeが無限に近い「娯楽」と「教養」を提供してくれるのを発見!パンデミック以前には知らなかった世界を今、探検中です。ちなみに、ビル・ゲイツが五年前に今回のウイルスの感染爆発を予見、警告していたのをYouTubeで知りました。

「人が前向きに生きるためには他者からの承認が必要。その承認願望を満たすために人々は出歩き、出会い、対話を通じて絆をつくる」と、ゴリラ研究の山極寿一先生が8月6日の朝日新聞に。人が人らしい絆を維持して暮らしてゆける時が一日も早く戻ってきますように…。ステイホームのおかげで、もしかして日本の出生率が一時的に上昇か?と考えてみたり、コロナ後は税金も急上昇?とぼやく小人閑居の日々ですが、そんなことより今後、高齢者の認知症の発症率が上がるのではという心配に、個人として対処するほうが急務かもしれません。

自粛とシーシュポス

片岡 安紀(昭41・法学)

子規の句に「紫陽花や 昨日の誠 今日の嘘」とあるそうですが(新宿の女のため息かとも)、政治家や専門家の節操のない言葉に惑わされながらも、人並みに人目を気にして、マスク・手洗いには勤しんではいます。70歳代最終年、意を決して6月にはジムとテニス、7月には碁会所通いを再開しましたが、いつまで続けられますやら。

自粛の暇に印象に残った文を引き写し愚生の駄文を締めたく存じます。

「シーシュポスの神話」(某雑誌から)

シーシュポスは神に逆らい神々の怒りを買ってしまい、大きな岩を山頂に押して運ぶという罰を受ける。山頂に運び終えたその瞬間に岩は転げ落ちてしまう、それでもシーシュポスは毎日同じことを続けていく。カミュは、シーシュポスの行為は人間の営みと同じであり、結局何をやっても終わりはないし、自分の仕事を毎日こなすしかない。「我々は幸福な」シーシュポスを思い描かなければならない。」という。これは、リウー(「ペスト」作中の医師)の誠実さに通じ、事態を過大視も過小評価もしない、冷静に見つめて目をそらさない、そして自分の出来る仕事を果たす。それがカミュのいう「誠実な態度」である。

自粛生活で変わったこと

岡田 智佳(平12・法研)

スケジュール帳にキャンセルの文字が増え始めたのは、3月上旬から。市議会での初めての会派代表質問は、傍聴自粛により寂しいものとなりました。

自宅にいる時間が次第に増え、食事も一日三食を一人で済ませる日が続きました。ただ、唯一良かったのは、自分で料理をするようになったこと。奥にしまってあったフライパンや鍋が、毎日活躍しています。また、この数年は、外食か冷凍食品の毎日でしたので、ここで立ち止まらなかったら、きっと体を壊してしまったのだろなぁと思います。

仕事については、特に緊急事態宣言中、外での活動が激減。せめて市民の皆様にお役に立つ情報を発信しようと、ブログ、フェイスブックなどを可能な限り毎日更新してきました。若い方と違い毎日更新するのは結構苦痛でしたが、意外にもご年配の方から、激励のメールやご意見、ご要望を多く頂き、びっくり。慎重に使えば、SNSの繋がりも、悪いものじゃないと感じています。でも、やはり目を見ながらの会話を大切にしたいですね。

自粛生活で一番の変化は、子犬を飼い始めたこと。冷たいミルクを与えるなど失敗もありますが、初めての子育てに奮闘する毎日が続いています。

コロナウィルスと自粛生活

山下 洋輔(平15・教育)

私たちの生活は無駄で溢れかえっていた。形式的な会議、通勤電車、紙の書類やハンコの決済など…。今まで必要と信じていたが、無くなってしまっても何とかなった。不要不急の外出を控えることとなり、本当に必要な事は何かと考えさせられた。

実際、自粛期間中、仕事はすこぶるはかどった。相談・回答の件数は激増した。日本全国、世界中の人々と情報交換やイベントの共催など交流することができた。移動がなくなり、儀礼的な集まりもなくなり、電話やメール、SNS 、ビデオ会議システムを活用した成果だ。

家族と共に食事することができ、健康にとっても良い生活に変化していると感じる。新しい生活様式を築いていこうとする充実感があった。

これがデジタルトランスフォーメーションと言うものなのだろうか。16字も要してしまうので、DXと略されている。「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面で、より良い方向に変化させる」ことだそうだ。

国を挙げて、誰もかれもがDXに取り組み始めると、逆行してみたくなるもの。近頃、万年筆で手紙を書くようになり、インクや紙に凝り始めた。ハンコに愛着を覚え、息子の似顔絵印を作った。いつかは自分自身で印を作る篆刻にも挑戦してみたい。

会員ニュース

幹事長就任挨拶と今年度の活動について

馬場 由彦(昭52・法学)

この4月より、高井良前幹事長の後任として幹事長に就任しました馬場由彦です。1977年法学部の卒業で現在66歳、出身地は東京の練馬です。1987年12月に家の新築と共に柏へ参りました。それから33年が過ぎ、今はこの柏が「故郷」と思っています。今年3月に会社を完全リタイアとなり年金生活に入りました。

柏稲門会へは60歳頃から会社の先輩の紹介で参加しています。今回は幹事長という重責に対し身が引き締まる思いです。柏稲門会は、今年で40周年となる伝統ある稲門会です。歴代の先輩方が築いて来られたこの会を益々発展させるべく、微力ながら尽力して参りたいと思います。何卒、宜しくお願い致します。

(※以降は、紙面の稲門会だよりには掲載されていません。)

さて、今年度の活動は新型コロナウィルスの感染拡大により大きく制限されました。年明けより始まった日本における感染拡大は日を追って深刻さを増し、4月7日には緊急事態宣言が出されました。それに先立ち大学・校友会からは3月以降の活動の中止・延期が要請され、4月3日にはその要請が9月19日まで延長されました。この事態を受け柏稲門会では7月5日開催予定の定例総会を止む無く中止することを決断し、4月6日に全役員に通知しました。その後、総会提出事項の19年度収支報告、20年度収支予算、20年度役員などをメール役員会にて審議・決定し、5月15日付にて会員の皆様に総会中止の決定と総会提出事項のホームページ掲載の旨をメール及び郵便にてお知らせしました。

更に5月22日には大学・校友会からの活動中止・延期要請が12月末まで再延長され、同時に10月18日開催予定の稲門祭・ホームカミングデーも中止することが通知されました。

柏稲門会の今後の活動はコロナ禍の状況次第ですが、with coronaを考慮した新しいものにしていかなければなりません。当面の目標は来年2月7日に予定する「新春のつどい」です。開催の可否、そしてどの様な形なら開催可能か検討していきたいと思います。

新会員あいさつ「俳句との出会い」

川崎 清明(昭42・政経)

10年前まで私は「俳句」の「ハの字」とも縁の無い世界にいました。11年前、恥ずかしいことに冬山で滑落事故を起こし、九死に一生を得て、以降山を一切止め、熊野古道を歩いたり、カミーノという巡礼道を歩いたりしていた。その頃、現在私が所属する俳句結社の井上弘美主宰の「母の死のととのつてゆく夜の雪」という句に偶然出合い、俳句とは死をこのように表現できるものかと衝撃を受け、井上主宰の俳句の門を叩きました。

爾来十年俳句一筋で歩んで参りましたが、柏稲門会2020年新春の集いに宇佐見房司宗匠が「柏近隣を詠んだ俳人たち」と題して講演されると知り、柏稲門会に初めて参加しました。その場で柏俳句会に入会させていただいた次第です。コロナ禍で句座が難しい状況ですが、これまで2回のメール句会を楽しませていただいております。皆様の豊富な人生経験に裏打ちされた俳句に接することを毎回楽しみにしておりますと共に、この俳縁を大切に育んで参りたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

空や稜線に沿ひ二羽の鳶 ら行

秋日背に路地来る人の黒マスク 康文

普羅の忌や浅間も八ヶ岳も雲の中 房司

碁敵の打音高く昼寝覚め 安分

山霧を鉄鎖に集め妙義山 清明

紫陽花や気取り佇む古寺の庭 泰平

花火手に聖火ランナー孫の夏 宏哲

桜島虹を被りて泰然と 等閑人

足首を白露で濡らし野を歩む 桂子

秋灯下しわしわの手をさすりをり 土筆

秋の蝶散歩の夫婦歩を緩め 雅子

燈火から黒布とる父敗戦夜 晃子

芋虫のせつせと渡る小路かな 加行

陽射し避け畔に大の字三尺寝 湯治

柏の歴史・こぼれ話(9)

善照寺と一遍上人

善照寺は柏市唯一の時宗寺院(鎌倉時代晩期の1302年開山)で、所在地は布施弁天から1kmほど南西の布施北部である。南に1km強進むと北柏駅に至るが、この周辺は旧石器時代から連綿と続く集落で、中馬場遺跡と呼ばれている。手下水海(現在の手賀沼)を望む住みよいエリアである。9世紀初め、下総国府(市川市)と常陸国府(石岡市)を結ぶ坂東大路が新設された。下総国府を出ると茜津駅(柏市藤心)を通り中馬場遺跡のあたりで東に向かったが、そのまま幸嶋郡(猿島郡)方向に伸ばした線が相馬郡と葛飾郡の境界であった。鎌倉時代になると、鎌倉と各地を結ぶ街道が整備され、流山から布施を経て手下に至る道が賑わうようになったという。

一遍上人は時宗の開祖といわれるがそれは後世のことで、信者とともに遊行する念仏聖衆に過ぎず、時衆と呼ばれていた。また踊り念仏は一遍に始まるものではなく、平安期の口称念仏の祖空也上人によるとされ、一遍以外にも一向俊聖などいくつかの念仏宗派があった。

一遍の遊行は五一歳で入寂するまでの15年半にわたった。その範囲は岩手県から鹿児島県にまで及んだ。当初は南無阿弥陀仏と唱えることで成仏できると説いて念仏札を賦算していたが、踊り念仏を始めたことで布教は民衆を惹きつけるようになった。

善照寺は一遍の最初の弟子で遊行を共にした他阿真教の開山とされている。他阿は一遍が入寂した後、残された時衆とともに深山に分け入り念仏して死を待ち望んだが、山の領主による熱心な説得から遊行の継続を決意したという。他阿は遊行だけでなく寺院の創建に努めた。時宗寺院の三分の一は他阿によるといわれ、他阿は二祖と呼ばれている。

善照寺を訪ねると境内で一遍上人像が迎えてくれる。本堂内には鎌倉時代作の阿弥陀三尊立像(市指定文化財)が安置されている。施餓鬼(8月21日)と十夜(1月10日)に開帳されるので、訪問して元寇があった時代に思いを馳せるのもお勧めである。

久慈 勝男(昭42・政経)

コロナ禍にあり、この14号は編集会議ができないので、初めてWEBによる「柏稲門会だより」を発行することになりました。但し、PCやスマホでは読み難いという意見もあり、今回はWEB版と従来のタブロイド版を印刷発行することにした次第です。限られた紙面でのタブロイド版と違い、WEB版では原稿や写真を省略せず、そのまま掲載することが可能です。両方の記事をお読み頂き、ご意見を下記メールまでお寄せ下さい。(M記)

yoshi-mukoyama@jcom.home.ne.jp