今年度の散策の会は自衛隊市ヶ谷台を見学することにしました。

防衛省・自衛隊市ヶ谷台変遷の概略

| 明暦2年 (1656年) |

尾張徳川家第2代光友公が第4代将軍家綱公より5万坪を拝領し市ヶ谷台に上屋敷を築いた。 |

| 明治7年 (1874年) |

陸軍士官学校が開校 |

| 昭和12年 (1937年) |

士官学校、予科士官学校が座間と朝霞に移り代って大本営陸軍部、陸軍省」、参謀本部が置かれた。 |

| 昭和20年 (1945年) |

8月に米軍に接収され、翌年5月に極東国際軍事裁判の法廷が置かれた。 |

| 昭和34年 (1959年) |

我が国に返還された後は昭和35年からは陸上自衛隊東部方面総監部として使用。 |

| 平成12年 (2000年) |

5月に防衛庁(当時)が六本木檜町から移転。現在に至る。 |

この見学会は人気があってなかなか予約をとれません。そこで、柏稲門会会員の参議院議員の長浜ひろゆき事務所の力を借りることにし、1ヶ月前に仮予約。1週間前に参加者全員の氏名、生年月日、住所、電話、職業の一覧表を提出といつもの散策の会とは異なる面倒さ(参加者、企画者ともに)はありました。

10月29日(水)に見学会へ

参加者11名、そのうち9名が柏に集合し四ッ谷駅まで。

参考:よつやの表記は基本的には「四谷」、JRおよび地下鉄の駅だけが「四ッ谷」になる。

まず、駅近く外堀通りぞいのコモレモールの中のお店で早めの昼食をとった。このコモレモールは四谷第三小学校と財務省の官舎跡地を再開発したもので商業施設(コモレモール)、高層ビル(オフィスビル)、緑地公園の複合施設になっている。公園は木が植えられているだけでなく、ビルの低層階の壁は緑で一面覆われているので緑に囲まれて気分が安らぐ。

このモールには小さいながらも飲食店が多数あって気に入ったメニューが選べること。モール内にベンチがあちこちに置いてあって待ち時間があっても過ごしやすいことで選んだ。我々も11時30分頃の昼食だったので、13時からの見学時間には有り余るほどの待ち時間。この公園でのんびり時間を過ごすことができた。

ここからは10分ほどで自衛隊正門に到着。すでに長浜議員事務所の倉嶋さんが待っていてくれて自衛隊広報の担当者も。

ここで提出していた名簿と各自身分証明証を見せてチェックを受け、IDカードホルダーを受取りいよいよ見学へ。

防衛省・自衛隊市ヶ谷地区正門前

見学コース

市ヶ谷記念館

この建物は陸軍士官学校本部として建設された建物の象徴的な部分を移設・復元した。

市ヶ谷記念館

記念館前で

1階 大講堂

昭和9年に陸軍士官学校の大講堂として作られた。そのため士官学校の行事の際天皇陛下がたびたびご臨席された。壇上には玉座が設けられているが、正面後部には2階席があり、玉座は2階席から見下ろされることになってしまう。

これは甚だ不都合ということで、高さはどうにもならないが目の錯覚を利用してこれを克服しようと様々な工夫が凝らされている。

また、この大講堂は終戦後(1946~1948)に行われた極東国際軍事裁判(東京裁判)の法廷としても使われた。この裁判では日本の指導者28名がさばかれた。この際には大講堂の改修が行われ玉座には通訳ブース、壇上には裁判官席等が設けられました。

現在、この講堂には戦前の各種の資料が展示されてる。

大講堂

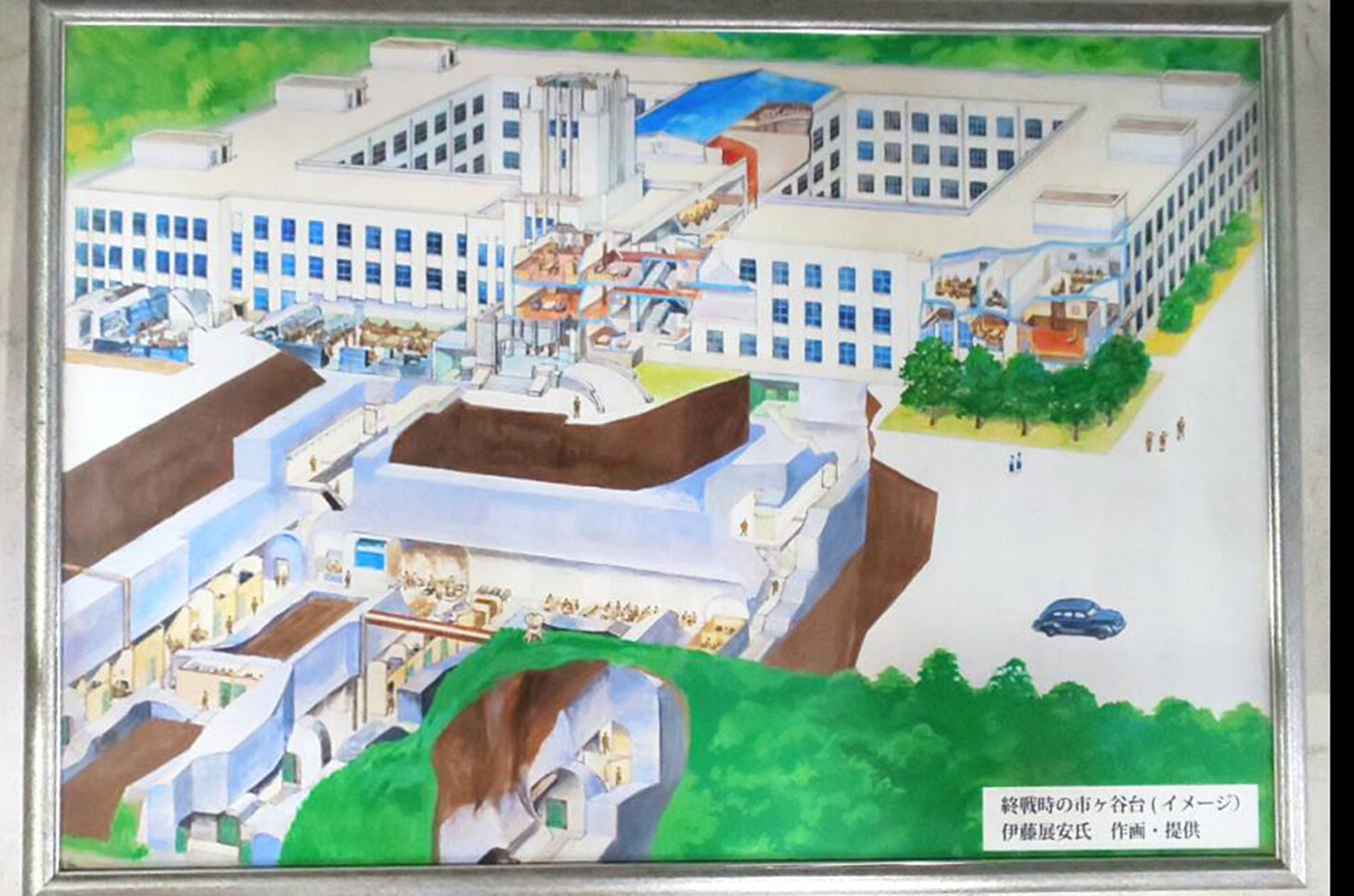

終戦時の市ヶ谷台

2階 旧陸軍大臣室

士官学校時代は士官学校校長室、昭和16年以降は陸軍大臣室になった。

その後陸上自衛隊東部方面総監の執務室になる。

昭和45年(1970)年11月25日、ここで三島事件が起こる。三島由紀夫と楯の会会員4人が総監と面会、途中総監を人質に取りバルコニーで自衛隊員に向かって決起(クーデター)を促す演説を行った後、割腹自殺をした。その時取り押さえようとした幕僚と争ったさいの三島の日本刀(関の孫六)の刀傷が3カ所残っている。

三島由紀夫自決場所

2階 旧便殿の間

士官学校時代、天皇陛下の休憩所【後便殿の間(ごべんでんのま)】であった。その後は陸上自衛隊幹部学校長室として使われた。

御便殿の間として使われた時代、空調設備がまだなかったためこの部屋には壁の厚みや冷風を送る装置など当時としてできる限りの工夫がされていた。

厚生棟

広報展示室

防衛省、自衛隊の歴史や装備、活動内容を展示。

売店

ここには3店舗が出店。それぞれ扱う品物に特長がある。

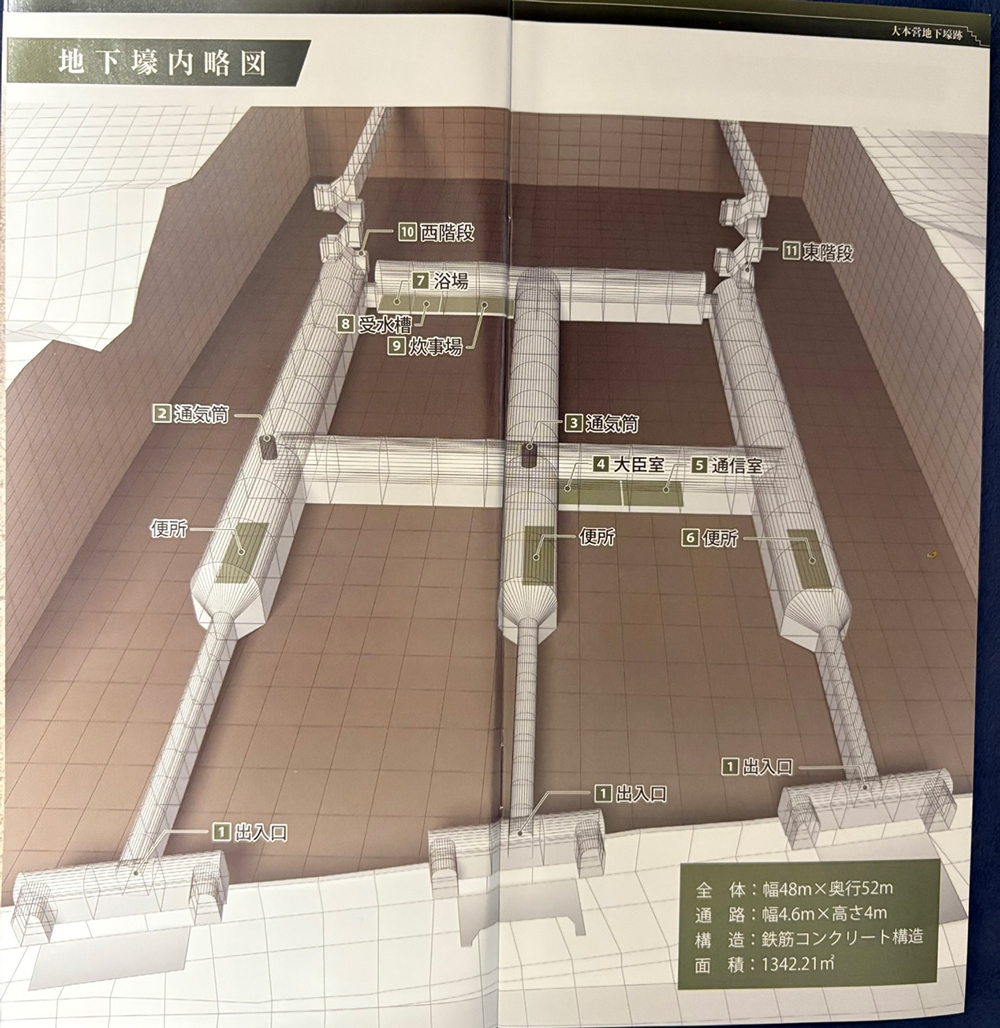

大本営地下壕跡

昭和16年(1941)に大本営陸軍部、陸軍省、参謀本部などの陸軍の主要機関が市ヶ谷に移転したのに伴い、昭和16年8月から17年12月にかけて建設。

当時地下壕には陸軍大臣室、通信室、炊事場、浴場などの設備を備えていた。この歴史的に貴重な建造物を残していくため補強工事を行い一般公開している。

今後も安全を維持しつつ、一般公開をしていくために見学料700円(18歳以上)を支払う。

この地下壕は、昭和20年8月10日に阿南惟幾陸軍大臣が陸軍省幹部を集め、前日に行われた御前会議においてポツダム宣言受諾を決断した昭和天皇の聖断を伝えた場所と記録されている。

地下壕前にて

地下壕内部にて

地下壕は市ヶ谷台の入口から靖国通りに面するあたりまで掘り下げている。

当時は各建物から地下道を通って壕に入ったが、いまは斜面途中まで下り内部に入る。地下壕内の換気を行うために通気口が設置されていた。

通気口の内部は途中で折れ曲がった構造になっており外から爆風が内部に入り込むのを防いだり、地下壕内の光が漏れるのを防ぐ役割を果たしていたとされる。

通気塔の地上部は外から見つからないように石灯籠おいてカモフラージュされていた。

この壕は1トン爆弾にも対応するように堅牢な構造になっていた。

1トン爆弾は地表に15.2m、深さ11mのクレーターを作る威力がある。

しかし、市ヶ谷台に爆弾は落とされることはなかった。なんと戦後占領をしたときに使用できそうな建物は爆撃を避け残したという。たしかにお堀端の建物もいくつか残っている。

地下壕から靖国通りに面した出口から出て正門へ。これで2時間30分の見学ツアーは終了。

帰りに気がついた。正門の前の警備員は民間の警備会社員(入門するときはなんか締まらない隊員だなあと思ったが、退門時これは自衛隊員ではないと)。そばにあった台上の身動き一つしない像が自衛隊員だった。